小高産業技術

ハイブリッド発電システム新設(太陽光・風力)

本校電気科では「再生可能エネルギー」の学習をしています。学習の一環として相双電気工事組合の協力のもと、本校敷地内に太陽光と風力のハイブリッド発電システムを新設しました。以前建設した発電システムと比べ、太陽光パネルを4枚に増設することで発電量を拡大しました。また、微風でも発電しやすい垂直式風車を採用しました。発電したエネルギーを調査することに加えて夜間の防犯灯を設置・点灯させて利活用しています。

再生可能エネルギーを学習していくと、太陽光発電システムだけでは夜間や曇天時は日射がないため発電されないという欠点がでてきます。太陽光発電に風力発電を加えることによって、夜間であっても風力で発電を補うことができます。

|

協力:相双電気工事組合 |

【ハイブリッド発電システム詳細】

ソーラーパネル出力:100[W]×4枚 ソーラーパネル接続方法:100[W]2枚直列接続×2基並列接続 垂直式風車出力:300[W](始動風速1.5[m/s]、安全風速45[m/s]) バッテリー容量:24[V]20[Ah] 負荷:防犯灯10[w]×4。夜間のみ点灯。 (自動点滅器とタイムスイッチ制御)

建設場所:本校南庭東側 建設作業:2019年12月 活動対象:課題研究、電気科3年生 |

【建設活動の様子】

|

|

|

|

| 防犯灯の設置 | ソーラーパネル設置 | ||

【充放電制御部(チャージコントローラー)】

|

|

ロガーを取り付け 発電状況を計測し ています。

|

【防犯灯による電力利活用】

|

|

タイムスイッチと 自動点滅器で点灯 時間を制御できま す。 |

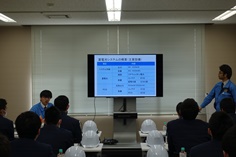

【外部講師講演】ハイブリッド発電システムにおける現状や課題

本校に外部講師を招いて「ハイブリッド発電システムにおける現状や課題~ 蓄電システム や 電力の利活用 ~」の講演をいただきました。

再生可能エネルギーの今後の展望として、特に太陽光・風力発電についての知識を深めました。

海洋に風車を設置する洋上風力発電についても学習し、今後の技術について考えさせられました。

また、様々な発電エネルギーと消費電力を考え、エネルギーのベストミックスを考える良いきっかけとなりました。

受講した生徒たちからも質問が多数あり、今回の講習を今後の課題解決に役立ててもらえればと思います。

講師:福島大学 共生システム理工学部類 佐藤義久教授 、 齋藤公彦教授

対象:電気科2、3年生 、 産業革新科(環境科学コース)2、3年生

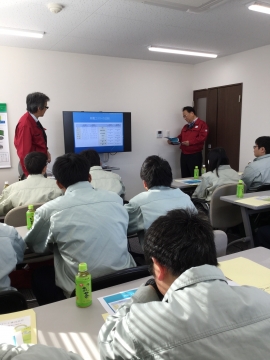

【外部講師講演】スマートシステムを活用した電力系統

本校に外部講師を招いて「スマートシステムを活用した電力系統 ~VPPや V2Pに向けた取り組み~」の講演をいただきました。

近年、注目されている電力のスマート化についての技術・課題を学びました。

再生可能エネルギーだけでなく、電気エネルギーの利用に対して様々な技術があることを知り、次世代の電力事情を考えるきっかけとなりました。

講師:東北電力株式会社 企画部 坂内康人 様

対象:電気科2、3年生

【商業科】地域復興につながるアプリ開発学習②

産業革新科ICTコース3年生が取り組んでいる「地域復興につながるアプリ開発」学習は、完成まであと少しです。今回は、試作品を実際に地元の方に操作してもらい、ご意見をいただきました。

実際に操作された方々の感想としては、「簡単で操作しやすい」「内容もていねいでわかりやすい」といった意見や、「スマホは苦手だから、ちょっと難しいなあ」など、様々な意見をいただくことができました。

今回の意見を参考にさらに改良を加え、地域の方々に喜んでもらえるようなアプリを完成させたいと思います。

開発中の

「小高紹介アプリ」の画面

「令和元年度ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」出場

12月15日(日)、福島大学で「令和元年度ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」に出場しました。事前に書類選考が行われ、県内各地の高校から20グループ超えの中から本校を含め12グループが本選に出場しました。

本校から流通ビジネス科3年生の代表3名がSPH事業活動で取り組んだ地域貢献や地域復興につなげるための活動について発表しました。

結果は惜しくも最優秀賞とはなりませんでしたが、本校の地域復興のための活動が評価され、「福島大学アドミッションセンター長賞」をいただきました。

今回のコンテストでは、県内の各高校で取り組まれている社会貢献活動について学ぶこともでき、今後の活動を行っていく上でとても良い経験となりました。

今回、受賞できたのは、これまで多くの方々が私たちの活動にご協力いただいた結果だと思います。本当にありがとうございました。

<発表テーマ>

おだかに『元気』と『にぎわい』を!~わたしたちにできること~

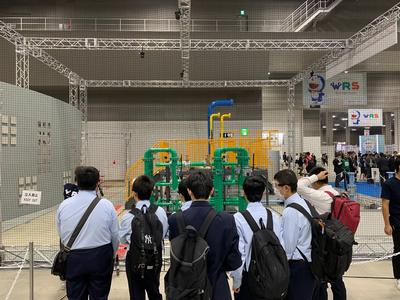

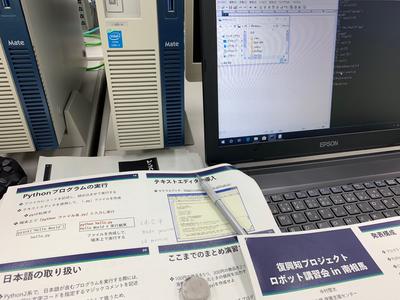

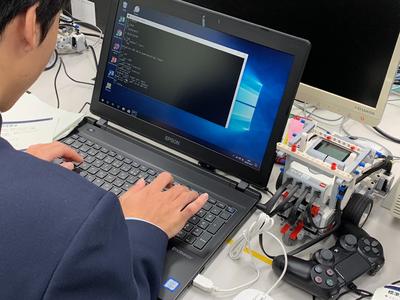

「ロボット技術研修会」に参加

会津大学の協力で実施 浜通りロボット人材育成事業

「ロボット技術研修会」に参加しました

11月2日(土)~11月30日(土)で土曜日を中心に6日間実施された。

1、2回目は、開校式に始まり、RTF(ロボットテストフィールド)の見学、昨年の復習としてRTミドルウェアを使ってLEGOの操作をおこなった。

3、4回目 パソコンでロボットのシュミレーションをおこなう基本設定から、実際に動作するためのデータの入力をおこないデモモデル作成し、シュミレーション画面で動かしロボットモデル作成の手順を学習した。今後操作するミニスパイダーについてシュミレーション画面で、カメラ映像を元に操作する遠隔操作の練習を何度もおこなった。

5回目 南相馬市にあるタケルソフトウェアの代表 山崎 潤一様より自作ロボットを各種紹介され、機械的要素から組み立ての考え方、遠隔操作でミニチュアの動作がリモコンになる方法など多くの教材を使い体験させていただいた。

6回目 (株)タカワ精密で製作され昨年度から本校のロボット研究部で使用させてもらっている「ミニスパイダー」にカメラを取り付け、カメラ映像を見て操作する練習をおこない、RTFでは、大型の「ジラフ」を用いて周回コースを操作し大きなロボットで、全く見えない場所の操作になると距離感がつかめず難しいことがわかった。

11月30日(土) 全6回の講習会が終了し、修了証が渡され全員で記念撮影

【商業科】地域課題を解決するためのビジネスアイデアを考案するための学習

産業革新科3年B組経済・金融コースの授業において、「商店街への人の流れを生み出すために」というテーマで、区内の飲食店と協力し、共通のスタンプカードの製作・運営活動を行いました。

区内の飲食店に趣旨を説明し、様々なご意見をいただきそれを踏まえ、カードのデザイン、ロゴ、スタンプなどのすべての業務を授業活動で行いました。また、各店舗に設置するカードケースは機械科に製作してもらいました。

約1か月間の期間限定でしたが、各店舗から好評だったというお話をいただきました。今後も地域商店街の活性化のために授業を通して取り組んでいきたいと思います。ご協力いただいた店舗の皆様、ありがとうございました。

【工商連携】おだかイルミネーションイベント企画・製作活動(クロストレーニングプログラム)

産業革新科の電子制御コース【工業】とICTコース【商業】が連携し、区内で行われる「あかりのファンタジーイルミネーション」に向けて点灯オブジェのデザインの考案・製作活動を行いました。オブジェの製作には小高4小学校の児童の皆さんにデザインを募集し、それをもとに両コースが協力して製作活動を行いました。商業科の生徒は慣れない作業に苦労はしましたが、電子制御コースの生徒に教えてもらいながら見事完成することができました。

点灯式では司会やイベント運営も行い、企画から製作、運営まで生徒が主体となって取り組み、少しでも「町を明るく」する活動を行うことができました。もし、小高区に来ることがあればぜひ小高駅前に製作したものがありますので、ご覧ください。

【商業科】地域復興・活性をPRするための活動(お弁当開発プロジェクト)

流通ビジネス科3年生が、イオン株式会社様、そして南相馬市と協力し、地元産品や郷土料理を活用したお弁当の開発を行いました。今年度で3回目となる今回は地元飯である「ホッキ飯」にアレンジを加えた『ホッキ飯ちらし』弁当と、地元野菜を使ったおかず、そしてこれも地域の定番おかずである「きゅうり漬」とふんだんに地元の良さをつめたお弁当になりました。開発までは、イオン様を招いたプレゼン発表や、企画・試食会議を何度も重ね完成させることができました。

2週間の限定販売でしたが、県内はもちろん東北のイオン・ミニストップの各店舗、また首都圏での販売などたくさんの方々に召し上がっていただくことができました。今回の活動で少しでも地域復興や地域のPRにつながる活動ができたと感じました。

「ホッキ飯ちらし」弁当 店頭に並んだ様子 教育長様にも召し上がっていただきました

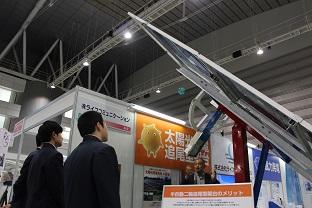

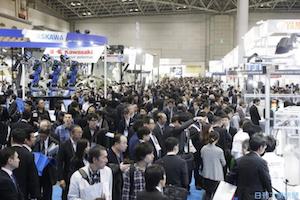

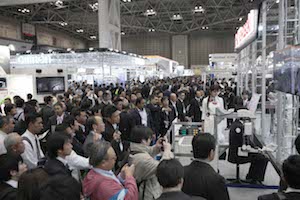

ふくしま再生可能エネルギー産業フェア「リーフふくしま2019」見学ツアー

ふくしま再生可能エネルギー産業フェア「リーフふくしま2019」見学ツアーに参加してきました。(電気科2年生)

「リーフふくしま」とは福島県再生可能エネルギー産業フェアとして、216の企業・団体が出展しているイベントです。主な出展は以下のようになります。

〇太陽光・太陽熱、水素、燃料電池、バイオマス、水力、地熱、未利用熱、風力、スマートコミュニティ、EMS、省エネルギー技術

震災以降、福島県では原子力に依存しない社会作りを基本理念としており、再生可能エネルギーの導入拡大を進めています。本校電気科でも再生可能エネルギーの学習に取り組んでいるため、高い学習意欲を持って参加してきました。

本校生の見学内容・様子の一部を以下に掲載します。

【太陽光発電追尾システム】

従来の固定式太陽光発電に比べ、発電量が30~40%アップが見込めるシステム。

固定式は快晴時、11~13時に一日の50%程度を発電するといわれています。(設置条件による)

朝夕は太陽とソーラーパネルの角度が垂直でないため、一日の発電に利用できる有効日射時間は平均3~4時間程度とされています。

朝方や夕方時に太陽の位置に合わせて、ソーラーパネルを駆動させ、角度を変化させることで効率よく太陽光を当てる仕組みです。

|

|

出展企業:株式会社ライフコミュニケーション 様

【浮体式洋上ウインドファーム】

浮体式洋上風力発電の実証紹介がありました。

洋上に浮かぶ風車のことで、水深が50mを超える場所に設置されています。

洋上は陸上よりも風が強く、外洋であればより安定した風が吹きます。

そのため今後普及拡大が注目されている技術です。

|

|

出展企業:福島洋上風力コンソーシアム 様

【太陽光発電所の各種点検、エネルギー監視による省エネ】

各種点検試験、エネルギー監視の展示・説明がありました。

電気の利用は人々の生活を非常に豊かにしてくれていますが、安全が大前提でもあります。

ここでは「感電体験」もでき、生徒たちに人気のスポットとなっていました。

|

|

出展企業:一般財団法人東北電気保安協会 様

「工業高校生等に向けた再エネ企業プレゼンテーション」にも参加しました。

様々な企業から、バイオマス発電、福島県の今後の再生可能エネルギー事情等を聞くことができ、大変勉強になりました。

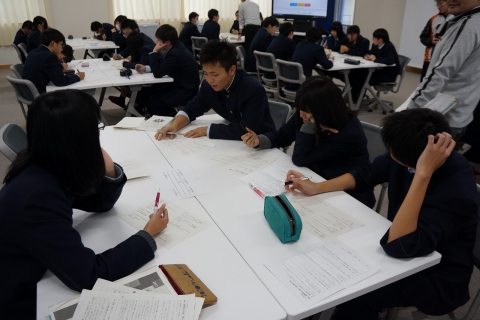

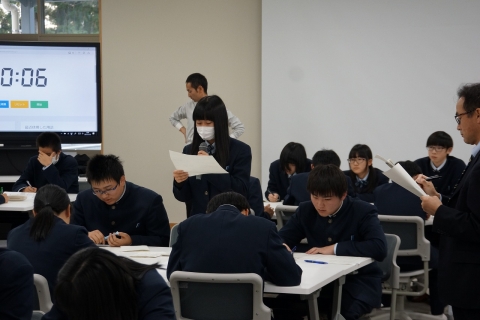

【商業科】地域環境分析(SWOT分析)演習

流通ビジネス科1年生を対象に、今年8月に小高区に店舗を再開した「松月堂」の横川 裕信 様を講師としてお招きし講話学習を行いました。

講話では、悲願だった本店(小高店)再開までの経緯や、ロボットテストフィールドとの共同開発で生まれた新商品の紹介、そして再開後の状況などとてもわかりやすくお話しをしていただきました。

また、講話の内容をケース教材としたマーケティング環境分析(SWOT分析)演習を行い、分析結果をグループごとに発表し、横川様にご助言をいただくなどとても活発な学習を行うことができました。今回の学習を通してより地域について考え、探究していけるよう継続して分析演習を行っていきたいと思います。

【工商連携】地域交流イベント開催(クロストレーニングプログラム)

11月2日(土)小高交流センターにおいて、「まちに元気とにぎわいを」をテーマに工業科・商業科の生徒が企画・運営を行う地域交流イベントを開催しました。

これまでは、商業科による全国の高校生が開発した商品の販売活動だけでしたが、今年度は工業科と連携しキーホルダー製作やロボット操縦といった授業で学習したことを活かした体験コーナーを設けたり、また少しでも「交流の場」をしたいと思い、商業科の生徒が中心となり手作りのアトラクションブースなども作成しました。

当日は、150名近い来場者が来てくださり、とても盛況となりました。

次年度以降も工商が協力して地域に「にぎわい」が生まれるような活動をしていきたいと思います。来場いただいた方、開催にあたりご協力いただいた方々、本当にありがとうございました。

(工業)産業革新科電子制御コース「企業見学ツアー」2,3年生

10月29日(火)、産業革新科電子制御コースの2,3年生35名で「福島イノベーション・コースト構想に関する教育プログラム」と連携し、企業見学ツアーに行ってまいりました。

福島の復興に向けた取り組みを見学し、今後の学習意欲の向上や、地元産業を学ぶ良い機会となりました。

受け入れてくださった皆様、誠にありがとうございました。

〇福島ロボットテストフィールド(見学・体験)

〇株式会社テラ・ラボ(講話)

福島ロボットテストフィールドの見学を行いました。また、トイドローンの飛行体験をさせていただきました。試験場の規模に生徒は驚いていました。

見学終了後に株式会社テラ・ラボ代表取締役松浦孝英様よりご講話いただきました。生徒たちは、松浦様のこれまでの体験を通したお話に興味を持って講話を聞いておりました。これからの生徒の進路決定に大変参考になりました。

お忙しい中、ご対応ありがとうございました。

〇JAEA楢葉遠隔技術開発センター(見学・体験)

原子力発電所の廃炉に向けた先端技術について、見学及び体験を行いました。ロボット試験用施設の見学、ロボットシミュレータを利用した調査ロボットの操作訓練及び実機の操縦、福島第一原子力発電所の原子炉建屋内部を表現したVR映像の体験を通して、生徒たちは先端技術に驚くとともに日々の学習内容との比較を行っておりました。

生徒たちの今後の学習意欲向上につながる見学となりました。

様々な見学、体験をさせていただき、ありがとうございました。

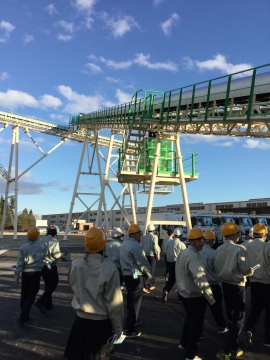

【工業】産業革新科 環境化学コース SPH事業所見学(2・3年生)

10/29(火)産業革新科 環境化学コースの2、3年生が、スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール学習プログラムの一環として、宮城県の事業所を2件、訪問させていただきました。

今回は、日本有数の大規模な浄水場。そして、環境化学コースでも学んでいる、大気・水質・土壌および

放射能汚染などの環境調査、化学分析の現場を見学させていただきました。

【見学の様子】

仙台南蒲生浄化センター:宮城県仙台市宮城野区

仙台市最大規模の浄化センターを見学させていただきました。

下水を受け入れてから、水処理(汚泥処理)をし放流するまでの様々な工程を学びました。

また、震災時の様子や復旧の歴史を交えながら、最新の施設を見学させていただきました。

|

|

|

|

東北緑化環境保全株式会社 環境分析センター:宮城県多賀城市

土壌・大気・水質および放射能汚染などの環境調査、化学分析の最先端技術を学びました。

施設見学では、普段見ることのできない高度な測定・分析の現場を見せていただきながら、

授業で学んできた分析機器の応用を始め、様々な最先端技術を使用した環境分析について、

分かりやすく丁寧に教えていただきました。

見学を通して専門分野への興味・関心を更に深め、より身近に感じることができました。

|

|

|

今回の事業所見学を通し、最先端技術を学び専門性を深めるとともに、

日頃、学習していることへの繋がりを実感し視野を広げることができたと感じています。

この経験を更なる専門性の向上、進路選択に生かしていきたいと思います。

この度、私たちを温かく迎え、受け入れて下さった、仙台南蒲生浄化センター様、東北緑化環境保全株式会社 環境分析センター様に厚く御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

「SPH事業研究発表大会」(全国産業教育フェア新潟大会)に参加しました。

10月26日(土)・27日(日)に新潟県の朱鷺メッセで開催された全国産業教育フェア「SPH事業研究発表大会」に参加しました。これまでの3年間の成果について工業科・商業科の生徒代表4名が大勢の方々の前で緊張しながらもしっかりと発表をしました。

また、ポスターセッションでは他校の取組について知ることができたともに、本校のブースに来ていただいた方々に対して本校の活動についてしっかりと説明することができました。

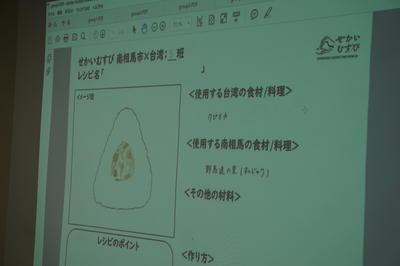

【商業科】地域復興、活性化につなげるための地域資源の情報発信活動「せかいむすびプロジェクト」

今回、流通ビジネス科1年生の生徒が、南相馬市が東京オリンピックパラリックに向け「ありがとうホストタウン」事業を行う台湾との交流イベントの一環で行う「せかいむすびプロジェクト」活動を行いました。

これは、お互いの食材を使った「おむすび」のレシピを考案し、交流をはかっていこうというものです。

レシピ開発には、一般社団法人東の食の会の高橋様、南相馬市スポーツ推進係の方々と協力し試食会やグループワークを行いレシピを考案しました。今後、いよいよ来年にせまった東京オリンピック・パラリンピックの関連イベントでこのレシピのおむすびがイベント等でお披露目されるそうです。皆さん、期待してください!

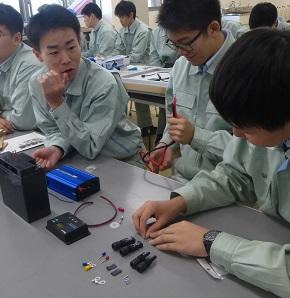

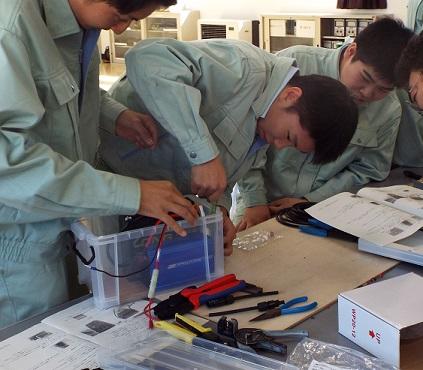

小型太陽光発電システムの製作

本校電気科では、エネルギー学習に取り組んでいます。

近年、自然災害による停電が頻発していることもあり、災害時に使用可能な電源が注目されています。

SPH活動の太陽光発電所の見学に加えて、(※)オフグリッド「小型太陽光発電システムの製作」を実施しました。

※オフグリッドとは、電力会社などの送電網につながっていない電力システムのことをいう。

|

【太陽光発電システム詳細】

〇ソーラーパネル(出力50[W]) 〇チャージコントローラ(12V 10A) 〇インバータ(450[W]) 〇バッテリー(12V 20Ah)

|

|

家庭用コンセント(AC100[V])とUSB(DC5[V])が使用できます。

ソーラーパネルで充電しながら使用できます。

晴れていれば、計算上約2日でフル充電できます 。

|

【講義内容】

〇オフグリッドシステムの配線例 〇システム計算 (機器の選定、充電時間、使用時間、容量計算等) |

【実施内容】

〇太陽光発電システム製作 〇システム動作試験(導通試験、出力測定、負荷運転、バッテリー充電等)

|

|

|

|

製作には以下の講師をお招きしての実施となりました。

【講師:NPO法人 太陽光発電所ネットワーク 佐藤 博士 様】

【商業科】コミュニケーション力向上のための外部講師講習会

産業革新科B組・流通ビジネス科の3年生を対象に、福島テレビ株式会社よりアナウンサーの伊藤亮太様をお招きしたプレゼンテーション力向上講習会を行いました。

はじめに、伊藤様より『伝わる話し方』についてご講話いただき、そのあと、各グループで2分間のニュースを伝えるといった演習や実際に本番前にやられている発声トレーニングなどを教えていただきました。

地域の方々との連携にはやはりコミュニーション力が大切です。今回の講習会を通してとてもよい経験をすることができました。伊藤様ありがとうございました。

太陽光・風力発電の特性試験実習

本校電気科では今年度、再生可能エネルギーの実習を取り入れました。

SPH事業で様々な発電所を見学させていただいたこともあり、従来の電気機器実習(発電機・電動機・変圧器等)に加え、「ソーラーパネル」「風車」を追加しました。

以下のように特性試験を実施し、データをまとめる実習となっています。

|

【太陽光発電特性実習】

(1)主な使用機器 〇ソーラーパネル(出力125[W]) 〇電圧計、電流計 〇白熱灯(100[W]) 〇負荷(すべり抵抗等) |

|

|

(2)主な実習内容 〇開放電圧・短絡電流の測定 〇受光面積による発電量の変化 〇受光角度による発電量の変化 〇動作点について 〇室内(白熱灯)と屋外(太陽光)との比較 |

|

【風力発電特性実習】 (1)使用機器 〇風力発電装置(自作風車で代用) 〇風速計 〇扇風機 〇電圧計・電流計 〇負荷(6~10[Ω])

(2)主な実習内容 〇発電量の測定 〇風速による発電量の変化 〇風向きによる発電量の変化 |

|

ハイブリッド発電システムの研究・製作

電気科ではエネルギー教育を実施しています。

近年、再生可能エネルギーが注目されていることもあり、本校では再生可能エネルギーの教育にも力を入れています。

昨年度から「ハイブリッド発電システムの研究」を続けている状況です。

以下のソーラーパネルと風車を組み合わせたものを建設し、発電特性試験を実施しています。

|

完成品

太陽光発電:出力100[W] 水平式風車:出力300[W] 建設場所:電気科実習棟西側 建設作業:2018年11月 活動対象:課題研究、電気科3年生

計測器で発電状況を計測可能。 |

※ハイブリッド発電システムとは、太陽光発電や風力発電などを組み合わせた発電システムの名称です。主な組み合わせは「風力+太陽光」であり、他にも「水力」「地熱」「燃料電池(水素)」を組み合わせたものもあります。

建設作業は、基礎土木工事から生徒が取り組みました。

【商業科】地元企業の方を招いた講演会(松永乳業株式会社)

10月8日(火)に、産業革新科B組経済・金融コースの生徒を対象として、南相馬市原町区内にあります松永牛乳株式会社の方をお招きした講演会を行いました。生徒は企業の実情から、アイスなどの商品開発にこめた地域への思いをお聞きすることができました。また講話を通じて、地域活性化につながるアイデア考案のグループ活動も行い、とてもよい経験となりました。

【商業科】地域に貢献できるアプリ開発のための活動

現在、「地域に貢献できるアプリ開発」を目標に、産業革新科3年ICTコースの生徒が授業でアプリ開発に取り組んでいます。講師の方をお招きした講習を受け、現在、絶賛、開発中です。もう間もなく完成しますので、その時は改めて

ご紹介したいと思います。ご期待ください!

講習会の様子 とても難しいですががんばります!

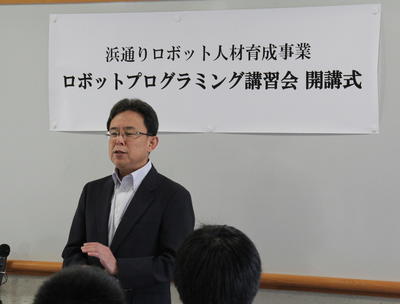

ロボットプログラミング講習会に参加

9月28日(土)南相馬市民情報交流センターで行われた「ロボットプログラミング講習会」に生徒13名参加しました。

- 福島イノベーション・コースト構想推進事業の採択で会津大学が行っている「浜通りロボット人材育成事業」の一環

- 小高産業技術高校生と相馬農業高校生を対象に講習会を開催

開校式であいさつを述べる鈴木校長

講師として会津大学の渡部有隆上級准教授が担当されました。

本校から1,2年生合わせて13名の生徒が参加しコンピュータの基礎、プログラムの基礎から始めました。

プログラミング言語の「Python」について丁寧に教えていただきました。初めての生徒もサポートを受けながら順調に内容を進めていくことができました。

最後は人型ロボット「Pepper(ペッパー)」を自由に動かすことを目標としています。

今後の開催日程 10/5、10/14、11/4

【工商連携】外部講師を招いた地域を未来を創造する力を育成するための授業活動(クロストレーニングプログラム)

9月26日(火)、工業・商業の1、2年生を対象として、トヨタ自動車株式会社 東北営業部長の小林剛様をお招きした講演会を実施しました。講演ではトヨタ自動車が会社として、どのように消費者を一番に考えた経営を行ってきたか、そして復興に向けて被災地域で行ってきた社会貢献活動、そしてこれからも「ものづくり」・「マーケティング」の観点からしっかりとお客様や地域のために取り組んでいくことの重要性についてお話していただきました。

また、全体講演の後は、電気科と流通ビジネス科の1年生による「相双地域の未来」をテーマとした合同グループワークも行いました。全体講演の内容を踏まえ、地域で課題となっている「交通弱者」の解決方法を話し合いました。「今、注目されている自動走行バスを走らせみては?」「バスはコストがかかる。相双は馬がいるので、馬車がいいのでは?観光客にもよろこんでもらえるかもしれない」といった活発な意見がありました。

最後に、小林様より「地域の将来をこれからの若い世代の皆さんががんばって良くしていってほしい」といった指導・助言をいただきました。貴重なお話を聞くことができ、また工商両面から様々なアドバイスをいただけとてもよい経験となりました。

会津大学「出前講議」を開催

産業革新科電子制御コースでは、7月8日(月)5,6校時を利用して会津大学「出前講議」を開催しました。

講師として、会津大学 情報システム学部門 ロボット工学講座 成瀬継 太郎 教授にお越しいただきました。

講義内容 「ロボットのための情報システム」

- 南相馬市ロボットテストフィールドの様子

- 会津大学でのロボット開発内容

- ワールドロボットサミットの競技内容

- ロボットと情報ネットワークについて

- 世界のロボット開発状況

先生の講義は話題豊富であり、説明やビデオを交えた内容で、2時間があっという間でした。また、その後のアンケートで生徒たちのロボットに関する興味関心の高さが見られました。

(工業)産業革新科「企業見学ツアー」2年生

7月2日(火)、産業革新科2年(環境化学・電子制御コース)では、「福島イノベーション・コースト構想に関する教育プログラム」に基づいて地元企業の2社を見学しました。

地域企業の先端技術を学び、今後の進路選択の参考にするとともに地域のことを知る良い機会となりました。

受け入れくださった企業の皆様、誠にありがとうございました。

タカワ精密(株):原町区

こちらの会社は機械器具製造の会社です。

FA設備(工場の中の自動機械設備)の設計製作、金型製作など機械、金属加工が主の企業です。

その技術を生かし、水中の環境調査をするロボットやエンジン型のドローンなどの研究開発も行なっています。

生徒達も興味を持ちながら見学することができました。

質疑応答にも熱心にご解答いただきありがとうございました。

有)ワインデング福島:小高区

協力(株)イームズロボティクス社:福島市

こちらの工場は、本校からすぐ近くの小高区にあります。産業用モーターの製造を主に行なっている企業です。

今回はドローンによる農薬自動散布などの実演を見学させていただきました。

また、陸上を走行するドローンも見学させていただきました。

ドローンによる農薬自動散布は生徒たちも自動での飛行に驚いていました。

熱い中、熱心なご説明、ドローン実演お世話になりました。

ありがとうございました。

(工業)地元企業見学 (産業革新科1年)

6月10日(月)、産業革新科1年(環境化学・電子制御コース)では、「福島イノベーション・コースト構想に関する教育プログラム」と連携して地元企業の2社を見学しました。

地域企業の先端技術を学び、企業に対する関心を持ち進路選択の参考にしました。

受け入れてくださった企業の皆様ありがとうございました。

- 南相馬市 「大内新興化学工業(株)」

- 有機ゴム薬品製造

天然ゴムを、柔らかく、のび、弾むゴムにする、また長期間ゴムが弱くならないための薬品を製造している化学工場です。

- 相馬市: 「(株)アリーナ」

- 電子機器設計製造サービス

無線LAN、Bluetooth等、無線通信機器の部品を主に製造している工業です。携帯電話やヘッドホンに内蔵されている無線通信をするには欠かせない部品を製造しています。

【商業科】地域課題を探求するための講話学習

産業革新科3年B組経済・金融コースにおいて、「地域の現状と課題」をテーマとした講話学習を行いました。

講師には、小高商工会事務局長 青田邦彦 様をお招きし、震災前と後の区内事業所数の推移、現在の再開事業所数の現状などわかりやすく資料を交えながらご講話いただきました。

今回の講話を踏まえ、今後、地域課題を解決するためのビジネスアイデアを考案し、実行していきたいと思います。

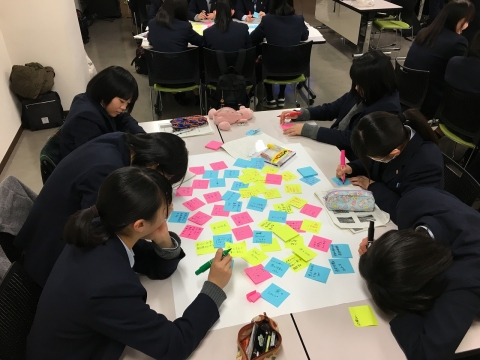

【商業科】地域おこしにつながるアイデア創出ワークショップ

9月17日(火)、産業革新科経済金融コースの1・2年生を対象に、「地域おこしにつながるアイデア創出ワークショップ」を合同で行いました。また、講師には、一般社団法人オムスビの森山貴士様をお招きしました。

森山様は震災後、小高にはなかったコーヒーショップを開店されたり、復興につながるような事業を行っており、そのような経験を踏まえた「Newビジネス」の創出をするためのヒントとなるようなお話をいただきました。

後半は、学年関係なくグループに分かれ、森山様から出された地域課題をどうクリアするか、グループが協力し解決策を考えたり、また「地域おこし」につながるビジネスアイデアの土台となる考え方などをワークショップを通じて学習しました。今回の学習活動を通して「ビジネスアイデア」が考案できるような創造力を高めることができました。

化学物質リスクコミュニケーション(環境化学コース)

「化学物質のリスクを考える~製造現場における化学物質管理の実際~」

1月28日、産業革新科環境化学コース1・2年生は、労働安全コンサルタント、福島県環境アドバイザーである河合直樹先生を講師にお招きして、上記演題にて講演いただきました。

第1部では、化学物質の基礎知識についてご講話いただきました。事故や公害などによって化学物質に対するイメージは良くないかもしれないが、人間の身体や身の回りにあるものが、化学物質によって成り立っていることを学びました。また、ハザード(危険性)とリスクの関係を教えていただきました。

第2部では製造現場における化学物質管理についてご講話いただきました。実際に検知管を使って、トルエンの濃度を測定する実習も行いました。現場での化学物質を扱うリスクを考え、作業場で働く人のリスクを下げるためにはどのようにすればよいのか話し合いました。

私たち環境化学コースは日々、工業化学や地球環境について学習を行っています。今回の講演会では、化学物質を扱う現場という視点で学ぶことができました。

河合直樹先生、福島県環境創造センターの皆様、ありがとうございました。

ビジネスアイデア発表会

1月22日(火)に2年産業革新科 経済・金融コースの9名が、9月より考えていましたビジネスアイデアの発表会を行ってきました。場所は先日1月20日(日)に小高区にて開所しました小高パイオニアヴィレッジにて行いました。

今まで生徒のために講演会を開いていただいた方々をお招きいたしまして、3グループの発表を行いました。内容は下記のとおりです

①小高産業生のお悩み解決プロジェクト!!

②超高齢社会~快適なシルバーライフを送るために~

③「折り紙」による地域活性~折り紙アクセサリーで高齢者と子供の「交流」を増やそう!~

外部に向けての発表が初めての者ばかりでしたが、堂々と発表してきました。まだまだ考えが深まっていなくうまくいかないこともありましたが、外部の方々からお褒めの言葉もいただきました。最後に小高ワーカーズベースの和田智行様から講評をいただきました。「疑問から仮説、RESASを使用するという流れはよかった」や「自分事(高校生ができること)として考えるのであれば実際に少しでいいからやってほしかった」などの意見をいただきました。

この経験を今後の生活に生かしていきたいと思います。たくさんの方々に携わっていただき本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いたします。

福島大学見学(環境化学コース)

報告が遅くなりましたが、産業革新科環境化学コースの1、2年生は平成30年10月19日に福島大学の見学に行ってきました。午前は福島大学共生システム理工学類准教授 高安徹先生の模擬授業を受けさせていただきました。大学の講義と高校の授業の違いを体験し、化学の奥深さを感じることができました。

昼食は大学内の学食で食べました。

午後は環境放射能研究所を見学しました。福島大学環境放射能研究所特任准教授 高瀬つぎ子先生の講義を受け、研究所内を案内していただきました。放射線の研究をするための機器を見たり、放射線に関する実践的な研究を学ぶことができました。

大学の高度な技術に触れることができ、貴重な体験となりました。ありがとうございました。

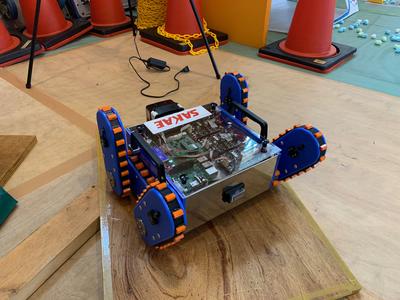

ロボット技術研修会(ロボット研究部)

少し時間が空きましたが、「ロボット技術研修会」の活動の様子を報告します。

報告が遅れていますが、今回で5回目、最終回となります。

3回目と4回目でクローラー型ロボットの製作ができました。

最終回は、ロボットの調整とメンテナンス方法、そして肝心のソフトウェアの講習会となります。

|

講師は地元「栄製作所」の社長鈴木様 2週かけて、クローラー型ロボットの製作を指導していただきました。 本日は最終回ということで、動作の確認とメンテナンス方法の指導をしていただきました。 |

|

メンテナンスでは、モーターの交換方法などを指導していただきました。 組み立てているときは必死だったので、あまりよく覚えていないものです。再度じっくり組み外し、組み込みを見せていただき。構造を再確認することができました。 |

|

このプログラムでは、PS4のコントローラーが使用できるます。アナログスティックやボタンを使用してロボットコントロールしていきます。 |

|

|

|

|

午後の講習では、RTミドルウェアの使用方法の続きを行いました。 クローラー型ロボットを制御するのも、LEGOロボットを制御するのも理屈は同じ、プログラムの勉強をしました 今回5週の講習会に参加して、RTミドルウェアを使用したプログラミング、クローラー型ロボットの製作などを学習することができました。テキストにはない製作のコツも教えていただき、とても身になる講習会でした。

ロボットは、本校に貸し出していただきました。操縦やメンテナンス、新たな機能の追加などをしていきます。2020年に南相馬市で開催されるWROワールドロボットサミットにチームの一員として参加できるよに、これからもロボット研究部として活動していきたいと思います。 |

|

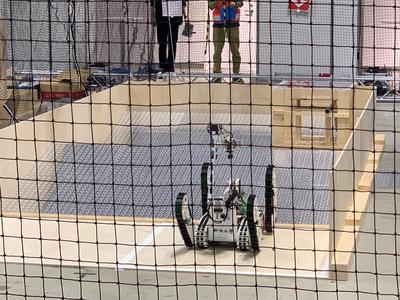

電子制御コース「Impact」見学

11月2日(金)電子制御コース3年生は、南相馬市ロボットテストフィールドで開催された「タフ・ロボティクス・チャレンジImpact」を見学しました。

Impactは、内閣府直轄の事業で、極限の災害現場でも、へこたれず、タフに仕事ができる遠隔自律ロボットの実現を目指し、屋外ロボットのカギとなる基盤技術を研究開発するものです。産学官で研究開発を行った研究成果を見ることができます。

|

|

|

|

南相馬市ロボットテストフィールドは、2020年にWROワールドロボットサミットの競技会場として利用されます。 ここには災害現場を模擬したプラントが設置され、このプラントを利用して災害対応を試験します。 実際の災害現場でパワフルに作業をこなすロボットを目の当たりにして、人間が入れない極限地でも活動できることに感動しました。

|

|

今年度、電子制御コースを卒業する3年生の中には、災害対応ロボットの研究をしたいと大学進学をする生徒もいます。

本校生は、ロボットに限らず、「地域復興に寄与する人材」となるべく、様々な分野で日々勉強に励んでいます。

頑張れ未来のエンジニアたち!!(科長)

ロボット技術研修会(ロボット研究部)

前回に続き「ロボット技術研修会」の活動の様子を報告します。

11月11日(土)開校式・第一回研修会(テクノカレッジ浜)

11月17日(土)第二回研修会

二回でロボットを制御するためのプログラム「Python言語」「RTミドルウェア」の入門について研修を行いました。

|

|

「Python言語の入門編」 講師は会津大学の中村敬太准教授 プログラム経験の浅い本校生に、パソコン操作の基本から丁寧に教えていただきました。

まずは、マウスによる操作ではなく、キーボードからコマンド(命令)を打ち込むことでPCを操作する仕方を教えていただきました。

マウスが使えることに慣れているので、とても新鮮な体験です。やはり「英語力」は必要です。 |

|

ようやく「Python」を使用したプログラムの入門が始まりました。Pythonは人工知能の分野で広く使われている、最近の流行りです。

「空白を入れただけで、動かなくなった」と、文法を把握するだけで四苦八苦 |

|

LEGOマインドストームEV3をRTミドルウェアで動かそうと、一生懸命プログラムしました。 Pythonで記述したプログラム(RTC)をRTミドルウェア場で実行します。

思い通りに動かせるようになるには、まだまだ経験が必要です。 |

二日間のプログラミングの研修を受講して、コマンドによるPCの取り扱い方、Pythonプログラム、RTミドルウェアによるロボット制御について学習することができました。

次回からロボットの製作に入ります。

ロボット技術研修会(ロボット研究部)

ロボット研究部では会津大学主催の「ロボット技術研修会」に参加しています。

「ロボット技術研修会」は福島イノベーション・コースト構想促進事業の一環として行われ、会津大学主催の研修会です。本校もSPH事業と連携させ参加をしています。

今回の研修会には、ロボット研究部の2年生2名(電子制御)、1年生6名(機械1、電子制御5)の計8名が参加をしています。会場は「テクノカレッジ浜」をお借りしています。

研修の目的は、2020年に南相馬市ロボットテストフィールドで開催される、「WROワールドロボットサミット」に地元企業と共同チームで参加するための準備です。

今年度は6回の研修を予定しています。

|

今年度中の研修会では、右の写真にあるロボット「スパイダー」を製作して、コントロールします。 栄製作所(南相馬市)各パーツごとの部品を準備していただき、本校生に組み立ててもらうのを待ってもらっっています。 組み立て時には、花沢技工(南相馬市)の社員の方にも協力をしていただきます。 このロボットは、災害現場を走行するための台車の部分です。次年度以降はこの台車にロボットアームやカメラを取り付けて、作業ができるロボットに改造していきます。

|

|

|

10月17日 東京ビックサイト(国際展示場)で行われたWROワールドロボットサミットプレ大会の見学 様々な災害対応ロボットの競技を見学しました。 PCを使用したシミュレーション部門では、会津大学が優勝をしました。操縦の分野で若者の力が必要とされています。 「ロボット技術研修会への参加を通して、ロボットの勉強をして、競技大会で活躍できるカッコいいロボットを作りたい」と部員は話しています。 |

|

「遠隔操作技術」講演会 産業革新科(工業)

講演会「福島第一原子力発電所での遠隔操作技術を用いた廃炉作業への取り組み」

10月29日に産業革新科(工業)2年生は、株式会社アトックス様をお招きして、上記演題にて講演をいただきました。

発電所関連事業における最先端のロボット技術は、さまざまな課題に対する解決策が盛り込まれ、日々研究開発が進んでいます。問題解決へのアプローチや、さまざまな条件をアイディアにつなげている日々の活動について講演していただきました。

|

廃炉工事部 廃炉技術課 川上智史 様より 福島第一発電所の現在の状況や、会社で行われている作業の内容についての説明をいただきました。 作業にあたり、何が課題で何が必要なのか、それを克服するためにどのような取り組みをおこなっているかを丁寧に説明していただきました。 人的な作業が困難な場所であるために、遠隔操作の技術が必要であることもわかりました。 |

|

実際の作業に使用されている遠隔操作ロボットの操縦体験ができました。 「PackBot」は軍事用に開発されたロボットで、取り付けられたアームで物を持ち上げ、ゴミ箱に運ぶことを、カメラ映像を見ながら操縦しました。 カメラ映像では、距離感がつかめませんが、様々な角度に取り付けられたカメラ映像を切り替えながら作業をしていきます。 本校生は上手に操縦していました。 |

|

さすがゲーム慣れしている若い世代、スムーズな操縦に社員の方も驚かれ、「今、若い操縦者(オペレーター)が必要です」と話されていました。 お忙しい中、社員の皆様ありがとうございました。 |

ロボット関連技術、環境対策で地域復興に取り組まれている企業の方の講演を聞くことにより、「経験やアイデアを組み合わせて、問題の解決策を見つける力、様々な部門、産業、地域の人から情報をもらいアイデアにつなげる力」を育成することができたと考えます。

現在、ドローンなどの操縦者(オペレータ)が不足している状態で、この分野で若いエンジニアの活躍が期待されています。産業革新科では、環境化学コース、電子制御コースを有し、それぞれの特徴を生かして地域復興を担う人材を行なっています。(科長)

ビジネスアイデア考案のための外部講師講演会(石垣ネーム 石垣清子 様)

10月30日(火)に南相馬市原町区内にあります石垣ネーム社の 石垣清子 様より講演をいただきました。対象生徒は産業革新科2年B組 経済・金融コースの9名です。地元、地域を支える企業の実情をお聞きし、地域の理解を深めるとともに、企業の開業経緯や役割を知り、ビジネスアイデア考案に生かすことを目的として実施しました。

今回は、生徒自身の運動着の刺繍を行っている地元企業です。震災当時の話や現在に至るまでの話、また実際の刺繍を見せていただいたり、地域における石垣ネーム社の役割などをお聞きすることができました。その中で、石垣様の従業員に対する感謝のお気持ちが印象に残っています。今日の話を今後に生かしていきたいと思います。石垣様、ありがとうございました!

ビジネスアイデア考案のための外部講師講演会(株式会社野地商会 野地庄蔵 様)

10月23日(火)に南相馬市原町区内にあります株式会社野地商会の代表取締役 野地庄蔵 様に講演会をしていただきました。対象生徒は産業革新科2年B組 経済・金融コースの9名です。地元地域を支える企業の実情を聞き、地域の理解を深めるとともに、企業の開業経緯や役割を知り、ビジネスアイデア考案に生かすことを目的とし実施しました。今回は、野地様が主体となって行っているイベント「もとまつり」の経緯について詳しくお聞きしました。どのような目的をもって、どのような結果となったか。また、イベントを行うためにはどんなことが大切かを学びました。また今後行う「もとまちまるしぇ」についてもお聞きすることができました。今日の話を今後に生かしていきたいと思います。野地様、ありがとうございました!

昨年のもとまつりのポスター↓

参考:もとまちまるしぇ(FaceBookページ)

ビジネスアイデア考案のための外部講師講演会(松永牛乳株式会社 井上禄也 様)

10月11日(木)に南相馬市原町区内にあります松永牛乳株式会社の代表取締役 井上禄也 様に講演会をしていただきました。対象生徒は2年産業革新科B組 経済・金融コースの9名です。地元地域を支える企業の実情を聞き、地域の理解を深めるとともに、企業の開業経緯や役割を知り、ビジネスアイデア考案に生かすことを目的とし実施しました。松永牛乳株式会社の歴史やバニラアイスの商品開発の考え方、事例を聞き、大変参考になりました。今後に生かしていきたいと思います。井上様、ありがとうございました!

HARIOランプファクトリ―小高 企業体験 及び 外部講師講演会

9月27日(木)に2年産業革新科B組 経済・金融コースの9名が南相馬市小高区内にありますHARIOランプファクトリ―小高にて企業体験を実施しました。地元地域を支える企業を実際に体験し地域理解を深めることを目的とし実施しました。生徒たちは初めての体験に緊張もしていましたがどの生徒も楽しく体験することができました。生徒からは「難しかった」という意見もありましたが「また自分で来たい」「楽しかった」など前向きな意見のが多く聞かれました。

午後は小高浮舟ふれあい広場にて小高ワーカーズベースの和田智行様より「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」というタイトルのもとご講演をいただきました。午前中のHARIOランプファクトリ―小高の開業経緯や地域での意味を理解することができました。

今後、この経験をいかし、生徒たちは小高区のためのビジネスアイデアを作成していく予定です。本日、お世話になった皆さまありがとうございました。

地域経済分析システム(RESAS)の使い方講座の実施

7月9日(月)の5・6校時目ファイナンシャルⅡの授業内に産業革新科2年B組の経済・金融コース9名が株式会社NTTドコモの床並展和様をお招きしまして地域経済分析システム(RESAS)の使い方の講習会を開きました。RESASとは地方創生の様々な取組を情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房が提供しているシステムです。経済のみえる化を行なっています。

前半は他地域の事例や、実際に南相馬の分析を行うなどしてRESASの使い方を学びました。後半は「南相馬市にもっと人が遊びに来るには」等の課題をいただき実際にRESASを活用して自分たちで課題解決方法を考えました。2班に分かれてのワークショップとなりましたが短時間の中でどちらも課題解決法を考えていたように思えます。また、RESASを活用することにより経済を数値化し説得力のあるものとなっていました。

今後はこのRESASを活用し地域課題の解決をより深く考え学んでいきます。床並様、本日はありがとうございました!

参考:RESAS

東北電力施設見学会(電気科2年)

午前は小高区にある南相馬変電所内にある大規模蓄電池システムと原町区にある総合研修センター、午後は原町火力発電所を見学しました。

生徒は、サスティナブル(持続可能な)社会の実現には、ベースロード電源である火力発電と太陽光発電などの再生可能エネルギーを効率よく組み合わせる電力のベストミックスが重要であることを学びました。

施設見学で学んだことをこれからの学習活動と進路決定に生かしていきたいと思います。

この度は、お忙しところとても貴重な機会を賜り、また、対応していただきました東北電力職員の皆様に感謝申し上げます。

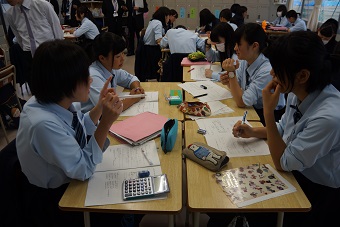

経営シミュレーション体験教室(新たなビジネスを創造する力の育成)

対象である1年産業革新科B組・1年流通ビジネス科の計54名は、「ERPsim4HANA(イーアールピーシムフォーハナ)」というシミュレーションソフトを用い『いかに企業として利益を上げるか』を考える貴重な体験をしました。リアルタイムで市場が変化するため、各地区のマーケティングにかける費用を増減したり、各商品の販売価格を変更したり、班ごとの経営方針にそった活発な意見交換をしながら意思決定をしていました。

また、今回の活動を通して、日頃学んでいる簿記や、ビジネス基礎、マーケティングの内容が社会ではどのように活用されているのかを学ぶ良い機会となりました。

SAPジャパンの皆様、オペレーション・ブレッシング・ジャパンの皆様、ありがとうございました。

福島エコクリート株式会社工場見学

工場内の様々な場所を見学させていただきました。なんと、工場見学第1号だったようです!

↑説明を受けながら施設内を見学 ↑実際に持ってみると見た目より軽い! ↑実はここもちょっと登らせていただきました。

浜通りの復興を担う新たな事業を目の当たりにし、生徒たちも感銘を受けているようでした。

福島エコクリートの皆様、お忙しい中ありがとうございました。

ヤフー石巻復興ベース 視察研修

ヤフー石巻復興ベースの設立経緯や、具体的なこれまでの取り組みをお聞きした後、近隣の商店街を歩きました。ほとんどの箇所が背丈よりも高いところまで浸水しているにも関わらず、お店や建物が戻っているのが印象的でした。また、1階は駐車場にするなどし、今後起こるかもしれない津波被害をおさえる仕組みもされていました。

午後はヤフー石巻復興ベースの「フィッシャーマン・ジャパン」という漁業の取り組みを事例に取り「若者にお魚をもっと身近にするための企画を考えよう!」をテーマにワークショップを行いました。短時間のところでも、生徒一人ひとりが案を出し合ってまとめたものは、講師である 松本裕也 様よりお褒めの言葉もいただきました。

今日の取り組みを参考に今後の授業に活かしていきたいと思います。ヤフー石巻復興ベースの皆様ありがとうございました。

SPH講演会「異種複数ロボットのための情報システム」

演題「異種複数ロボットのための情報システム:会津大学の紹介」(全体2時間)

講師「公立学校法人 会津大学 コンピュータ理工学部 ロボット工学講座 教授 成瀬継太郎 氏」

会津大学は「成長する人間力で世界を驚かそう」、世界を視野に入れた未来志向で人材育成に取組んでいる大学です。

今回は、全校生で講話を聞かせていただき、未来視点で課題を探求し解決しようとする意識を高めました。

|  |  |

お話の中で、たくさんのロボットを紹介していただき、技術力の進歩に驚かされました。

質疑応答では「人工知能AI」について沢山の質問がありました。成瀬先生のお答えの中で印象的だったのは、「ロボットは目的がはっきりしていないと動きに制限があるので、まだまだ人間の仕事を奪われることはない」また、「人間のように”カッコ良い”とか”きれい”、”愛”を理解するのは難しいので、人間を超えるのは難しいのではないか」とうことでした。質問した生徒の「AIが進むことへの不安」が払拭された様子でした。

今回の講演会では、商業科、工業科全員でお話を伺い、ロボット社会が身近になり始めた現在において、ロボットの活動の場(災害現場など)に応じた課題を解決するために、ロボットと情報システムについて様々な取り組みがなされているのだと考えさせられる講演となりました。

工業化学科・産業革新科環境化学コースSPH化学工場見学

午前は、クレハいわき事業所、クレハ分析センターを見学しました。

クレハいわき事業所について説明いただき、施設内を見学させていただきました。

クレハ分析センターでは、小高工業高校の卒業生が1日の仕事内容についてリアルにお話してくださいました。

クレハ分析センター内を見学させていただき、私たちの身近にある製品が、どのように研究や検査されて作られているかを見ることができました。

午後は、ケミクレア小名浜工場を見学しました。

実習で使用したことのある機器や器具もありました。逆に、実習で手作業で行っていることが全自動で行うことのできる機器もあり、関心を持って説明を聞きくことができました。大きなプラントも見せていただき、学校内では学ぶことのできない体験ができました。化学への関心と、社会に役立つ化学について考えることができました。

お忙しい中、見学させていただきありがとうございました。

2017国際ロボット展見学

参加者:機械科2年生、電気科2年生、産業革新科電子制御コース2年生

|  |  |

ロボットならではの自動化されたスピードや正確さ、人間の代わりに働く様子に驚きました。また、ロボットの動作を見ることができて、ロボットの可能性についても知ることができました。

今回「国際ロボット展」を見学したことで、イノベーション・コースト構想における新たな産業(ロボット分野)の関連技術を学ぶ上で活用できる内容でした。

制御技術講習会LEGOマインドストームEV3

電子制御コースでは、モノを制御(コントロール)するための技術を学習しています。制御をするためには、電子回路やプログラムに関す知識が必要となります。本日は教育用LEGOロボットを制御する実習を行いました。

| ”50cm進んで止まりましょう”との課題への取組 「50cm進むには、タイヤが何回転すればいいのだろうか?」 「車輪の円周=直径×円周率(3.14)だから 50cmを円周で割ればいいんだ!!」 では、90度回転するには・・・・・ 「90度回転した時の円周は◯◯だから 〇〇すれば良いんだな」 などと友人と相談して決めていきました。 この考える課程がおもしろいのです。 |  |

タイヤは二輪、設定通りに前進し、指定した距離でピタッと止めることができました。

課題「自動走行車の製作」 <①ラインの上を自動走行する車><②ぶつからない車> さらに車体正面には超音波センサーを装着、超音波で距離を測定します。前の車に近づくとゆっくり減速、ぶつからず安全に走り続けます。 |  |  |

最先端の技術である「自動走行」も、制御技術を学んでいけば身近に感じられるものです。制御技術を学んで生活を便利にしていきましょう。

地域産業の振興に必要な「挑戦し継続する力」の育成

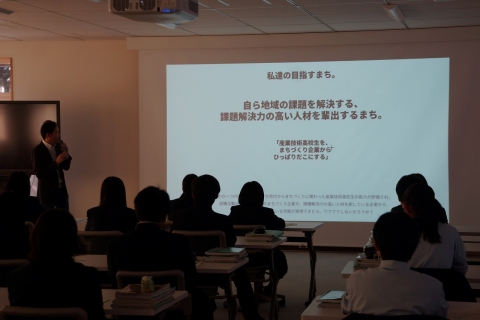

11月7日(火)5・6時間目に産業革新科B組1年(ICTコース18名、経済・金融コース9名)計27名の生徒は授業の一環として地域の現状の理解と課題解決についての講習会を受講しました。

講師には、Visitor代表の森山貴士様をお招きしました。小高区の現状の話から課題の解決策の考え方をパワーポイントなど交えて教えていただきました。

さらに経済・金融コース9名の生徒は2つの班に分かれ、自分たちの身近な課題を考え、解決策を提案するグループワークを行いました。

それぞれのグループで出した課題を自分の好きなことや興味のあることと組み合わせて課題を解決する方法を考えていました。

生徒たちは普段の生活では結びつかない物同士を組み合わせ、楽しみながらも一生懸命に案を出し合っていました。

今回の講習を通して、課題の解決策の考え方や地域の振興必要な挑戦し継続する力を向上させることができました。

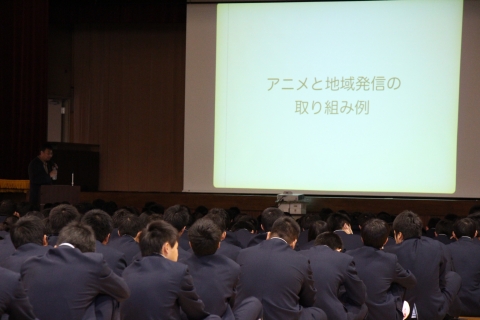

講演会「アニメーションの力による地域復興」

講演会「アニメーションの力による地域復興」

ガイナックスは様々な企画力で多彩なアニメーションを世界に発信している企業です。それだけではなく、企業や自治体と連携して地域復興に取組まれている事でも有名です。昨年度は小高区PRアニメーションも制作していただいています。

今回の講演では、浅尾取締役を先頭に地域復興に取組んでいる事例を聞かせていただき、「解決策やアイディアを組合わせて、問題の解決策を見つける力や、アイディアにつなげる力」を育成する良い機会となりました。

アニメーション作成に関する質問もあり、全校生アニメーションの魅力に取り込まれたようです。質問をしているのは、本校PRアニメーションでアフレコをした生徒です。

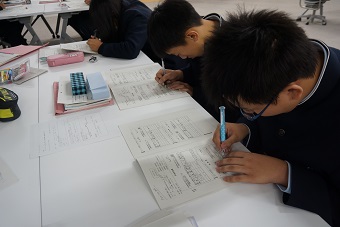

Cross Training Program(学科間相互学習)

大学科の違う商業と工業の生徒が、互いに自分たちの専門性を高めるために5分野にわかれて調査、探求し、「知識構成型ジグソー活動」を活用しながらグループ活動を行いました。

生徒、教員共々初めての活動のため、はじめは緊張していましたが、時間がたつにつれて少しずつではありますが、話が活発になってきました。異なる専門分野を学ぶ別のクラスの生徒が助け合い、1つのことに取り組むことによって、生徒たちは大変ながらも達成感を感じていると思います。また、今後はこの活動の振り返りを互いのクラスで行っていきます。

会津大学訪問

会津大学訪問

会津大学は、「成長する人間力で世界を驚かそう」をスローガンに未来志向で人材を育成している大学です。今回は、進路の選択肢として進学を考えている1年生が、実際の大学の雰囲気を体験すべく模擬講義や施設設備の見学をしました。

〇学生食堂でのランチ  | 学生食堂では、安くておいしいランチをいただきました。定番のカレーや会津ならではのソースかつ丼、麺類とメニューも豊富、悩んだ末に選んだメニューは? |

昼食の後は校内の見学をしました。とにかく広い、1時間しっかり歩きました。

校内には最先端の設備を備えた、様々な研究室があり、将来どんな研究をしてみたいか考えさせられる場面もありました。 復興支援センターでは、様々な企業の方が集まり、私たちの生活を支える技術開発を行っています。私たち自身も将来、地域復興の手助けができる技術者を目指さなければと、決意を新たにしました。 復興支援センターでは、様々な企業の方が集まり、私たちの生活を支える技術開発を行っています。私たち自身も将来、地域復興の手助けができる技術者を目指さなければと、決意を新たにしました。 |  | 奇抜な踊りで ペッパー君もお出迎え 全身で歓迎してくれました。 情報系の大学だけあって、様々なプログラミングが施されていました。 |

| 短い時間でしたが、「こんな充実した環境で勉強してみたい」と話す生徒も見られ、進学という選択肢を具体的に考えられる体験をした一日となりました。 会津大学の皆さん、見学をさせていただき、 ありがとうございました。 |  |

社会人として必要な「コミュニケーション力」の育成(電話応対実習)

ドローンスクール

ドローンの操縦体験をする前に、2名の講師の先生より講義を聞きました。

講演1『福島イノベーション・コースト構想と南相馬市の取組について』

講師:南相馬市商工労政課ロボット産業推進担当 課長 神沢吉洋 様

社会人として必要な「コミュニケーション力」の育成

ビジネスに活用できる「伝える力」の育成

本日10月12日、情報ビジネス科3年生26名、流通ビジネス科3年生28名、産業革新科1年ICTコース18名は、授業の一環としてプレゼンテーション講習会を受講しました。

講師には、福島テレビの現役アナウンサー・坂井有生様をお招きしました。身近なプレゼンテーションの例として、新幹線や実況中継、CM大賞の映像を題材に、様々な『伝えるためのポイント』を教えていただきました。

今回の講習会で得た『緩急をつける』ことや『言いたいことを丸暗記しない』、『話を短く区切る』といった伝えるコツを学び、3学年は課題研究発表会に向けて気が引き締まった様子でした。1学年は今後プレゼンテーション能力が必要になります。今回の講習会で学んだことを、是非日常生活でも意識して生活してみましょう。

伝えるプロであるアナウンサーの生の意見を聴けたことで、進路についてや日頃の話し方を見つめなおすことができる有意義な講習会となりました。

南相馬市内の地域資源や復興状況の視察

生徒は改めて南相馬市を見ることによって、今まで知らなかった場所や見直す場所が多数あり、真剣に研修に取り組んでおりました。今後はこの経験を生かして、課題の解決方法を授業内で考えていく予定です。

再生可能エネルギー関連施設の見学

この施設は、丸紅株式会社(プロジェクトインテグレータ)、東京大学(テクニカルアドバイザー)、等からなるコンソーシアムが、経済産業省からの委託を受けて浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業を推進しています。

この実証研究の内容を理解するとともに、東日本大震災の被害からの復興に向けて、再生可能エネルギーを中心とした新たな産業の集積・雇用の創出を行い、福島が風車産業の一大集積地となることに関する知識を養う目的に行いました。

生徒たちは、小名浜港から船舶で片道2時間程かけての見学でしたが、施設を間近に見ることで実証事業のスケールを実感できる貴重な経験となりました。今後、未来のエネルギーの在り方を創造する力の育成に結びつけます。

本サイトの文章・画像などの無断での複製、転載を禁じます。

令和5年度本校のいじめ防止基本方針については以下のファイルをご確認ください。

本校のスクール・ポリシーについて以下のファイルを御参照ください。

福島県南相馬市小高区吉名

字玉ノ木平78

TEL:0244-44-3141(代)

FAX:0244-44-6687

Eメール odakasangyogijutsu-h@fcs.ed.jp